Une fois n’est pas coutume, direction le

Clacson à Oullins pour un concert dont

l’affiche est pour le moins hétéroclite : Sheik Anorak, Electric Electric

et surtout Doomsday Student. Une soirée coproduite – donc – par le Clacson,

Grrrnd Zero hors les murs et l’Association

Versaillaise des Nouveaux Maitres du Monde.

Après un périple cafardeux dans les bouchons

lyonnais, je ne parle pas des restaurants à touristes mais des bouchons composés

d’automobilistes qui préfèrent oublier que demain ils n’auront plus les moyens

de mettre du carburant dans leur moteur, je me gare enfin – non sans avoir à faire

quelques périlleuses manœuvres – pile devant la salle et en bon privilégié

que je suis ce soir ; car je suis en plus chauffeur pour Sheik Anorak, ce qui aura

pour moi le double avantage de ne pas payer ma place de concert (contre l’avis

virulent et mercantile du plus jeune organisateur de la soirée) et de me bâfrer

sans retenue au catering, goûtant une splendide tarte à l’aubergine pas loin de

rivaliser avec les anciens exploits culinaires de Maquillage & Crustacés – lequel

promet toujours de revenir sous peu à l’organisation de concerts.

Et puis assister

même de loin aux balances des groupes est toujours un plaisir particulier.

Pendant que les musiciens, les techniciens, les

organisateurs du concert, l’équipe pléthorique de bénévoles de la salle et les

pique-assiettes dans mon genre se gavent au frais de la princesse, le Clacson

se remplit doucement mais sûrement ; mais il n’y aura pas autant de monde

qu’espéré au départ et on peut se demander où sont passés les lyonnais,

d’autant plus que dans l’assistance on comptait nombre de stéphanois, des

marseillais, des nîmois en transit et, pire encore, des parisiens en vacances.

SHEIK ANORAK

joue malgré tout devant une audience confortable et surtout très

attentive : beaucoup de personnes venues ici ce soir découvrent pour la première fois ce one man

band particulièrement apprécié dans les colonnes de 666rpm et elles repartiront convaincues

et avec le sourire du nouveau fan aux lèvres.

Le dispositif de Sheik Anorak – boucles de guitare superposées et batterie – ne

change évidemment pas mais ce

garçon cherche toujours de nouveaux moyens pour affiner et affirmer sa noise

mélodique et racée ; aux côtés de ses compositions habituelles (un premier titre qu’il joue depuis ses tout débuts, un autre chanté, tubesque en diable et qui avait surpris tout le monde il y a quelques mois et, enfin, une composition plus atmosphérique en clôture de set), Sheik Anorak a présenté une vraie nouveauté..

Et quelle nouveauté. Jouée simultanément à la

guitare et à la batterie – donc sans faire appel à la superposition de

multiples boucles – cette nouvelle composition comporte elle aussi du chant et

surtout allie deux parties distinctes ; une première très immédiate, avec voix et bien tournée ; une seconde instrumentale, plus rêche, plus

abrupte et privilégiant la répétition et l’atonalité. Un effet deux en un qui

laisse pantois parce qu’on ne peut pas choisir, l’articulation entre les deux

parties se fait naturellement et le glissement de la mélodie vers le bruit et

l’expérimental semble aller de lui-même. Un beau moment.

Contre toute attente les

DOOMSDAY STUDENT jouent en deuxième. Ce

sont les américains qui l’ont demandé et c’est plutôt une bonne idée. J’en

connais quelques-uns qui se sont tapé quelques centaines de kilomètres pour

assister au concert de ces ex Arab On Radar – uniquement trois dates française

sur toute la

tournée européenne : Paris, Lyon et Toulouse – et ils ne vont

pas être déçus du voyage.

Précisons que la référence à l’ancien groupe formé

par trois des quatre membres de Doomsday Student n’est absolument pas

fortuite : tout comme l’album

A Jumper’s Handbook réitérait les

exploits d’antan, un set de Doomsday Student comporte la même dose de folie

hystérique que ceux d’Arab On Radar il y a plus de dix ou quinze ans – à

l’exception du Guitariste Paul Vieira (Chinese Stars) qui ne fait qu’assurer correctement

avec ses belles guitares à manche en alu et ses tatouages. Les trois autres, le

chanteur détraqué Eric Paul, le batteur maniaque Craig Kureck et surtout le

guitariste loup-garou Stephen Mattos, passent pour de vrais psychopathes.

Lorsqu’on joue une musique aussi barrée et sale,

le vrai talent consiste avant toutes choses à faire oublier au public que l’on

est peut-être en train de jouer un rôle et à se lâcher complètement, loin de

tout professionnalisme apparent. Les quatre Doomsday Student y arrivent très

bien, misant sur des effets simples (les lumières aveuglantes qui poussent

Kureck à porter ses lunettes noires sont toujours là) mais avec une véritable

attitude scénique. En plus les quatre musiciens sont tous habillés à l’identique,

chemises et pantalons noirs avec des baskets oranges, et cela suffit à donner

l’impression qu’ils font corps tous ensemble.

La musique du groupe – chant de sirène asexuée,

guitares tordues et dissonantes jusqu’à la douleur et batterie quasiment mono

rythmique – n’aurait pas pu supporter autre chose que ce déversement hystérique

et malade, parfois à la limite de l’obscène. Le public a apprécié même s’il a

été loin d’atteindre le niveau d’explosion mérité. Une grosse demi-heure et un

rappel plus tard (!), les quatre Doomsday Student étaient claqués, à genoux et

c’était fini, sans la possibilité, on le savait pourtant, de revivre ça une

seconde fois, tout de suite et maintenant. Il ne fallait surtout pas rater ça.

Les trois

Electric Electric jouent donc en dernier. Le groupe est installé en ligne avec le

batteur au milieu et devant ; les musiciens sont comme bloqués derrière

une impressionnante quantité de matériel – percussions additionnelles,

synthétiseurs, etc… – qui fait barrière entre eux et le public.

J’ai malheureusement toujours un problème avec

Electric Electric en concert : autant j’apprécie beaucoup la musique du

groupe sur disques – comme le deuxième et récent album

Discipline mais je ne peux également

que conseiller son prédécesseur

Sad

Cities Handclappers – autant celle-ci passe de moins en moins la barre sur

scène. Un phénomène qui me laisse perplexe, mais il en est ainsi.

Fort heureusement pour les garçons d’Electric

Electric, fort sympathiques au demeurant, tout le monde n’est pas de mon avis de ronchon acariâtre, le groupe

trouve sans problème son public et captive nombre de personnes s’agitant frénétiquement

devant la scène. Je concède malgré tout que l’écoute du désormais vieux hit The Left Side m’a à nouveau fait

chavirer. Mais c’est bien tout.

Bon, après tout ça il n’y avait plus qu’à repartir en

voiture et dans la direction opposée avec tout le

matériel

de Sheik Anorak, une nouvelle occasion

pour

moi de prouver à la Terre entière que j’étais bien un conducteur de tout

premier ordre.

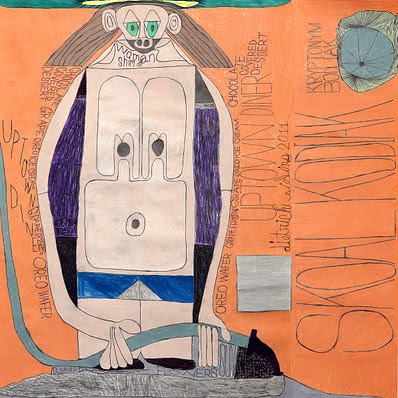

[quelques photos du concert

ici]